Restitutionsdebatte

Der Kolonialismus in den Dingen oder: Kulturgut aus dem Kanonenboot

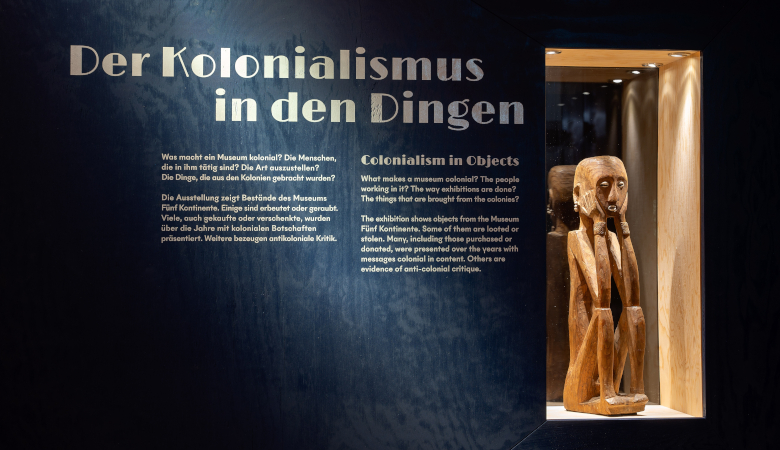

Eine aktuelle Ausstellung im Museum Fünf Kontinente in München setzt sich mit der Provenienz von Kulturgut aus der Kolonialiszeit auseinander. Im Mittelpunkt stehen dabei Objekte, die im kolonialen Kontext geraubt, gekauft, getauscht oder als Geschenke angenommen wurden.

Ein besonders interessantes Objekt im Museum ist eine hölzerne Ahnenfigur von der Insel Luzon (Philippinen). Datiert auf vor 1878, Provenienz: Heinrich Rothdauscher. Foto: © Museum Fünf Kontinente/Nicolai Kästner

Ein besonders interessantes Objekt im Museum ist eine hölzerne Ahnenfigur von der Insel Luzon (Philippinen). Datiert auf vor 1878, Provenienz: Heinrich Rothdauscher. Foto: © Museum Fünf Kontinente/Nicolai Kästner

Die Ahnengeister sind auf den Philippinen geblieben. Früher wohnten sie einmal in dieser Holzfigur (siehe Abbildung oben), die am Anfang der Sonderausstellung „Der Kolonialismus in den Dingen“ steht. Die Augen aus Kaurimuscheln scheinen gleichzeitig auf den Betrachter und nach innen zu blicken, als ob die ausdrucksstarke Statue beseelt wäre. Entstanden ist das Standbild auf der Insel Luzon, wo es der bayerische Apotheker Heinrich Rothdauscher von einem spanischen Kolonialoffizier erhielt. Der wiederum hatte es von Einheimischen „erworben“, die das verehrte Kultstück wohl nicht ganz freiwillig hergaben.

Rothdauscher berichtet in seinen Tagebüchern, dass einer der ursprünglichen Eigentümer ihn darum bat, die Geister aus der Ahnenfigur zu entlassen, bevor sie ihre Reise nach Europa antrat. Dafür schlug der Mann die Figur mehrere Male gegen eine Wand, bevor er sie dem Apotheker überließ. Statt Ahnengeistern steckt seitdem ganz tief der Kolonialismus in der Statue, die Rothdauscher 1893 dem heutigen Museum Fünf Kontinente in München schenkte. Mit seiner aktuellen Sonderausstellung erzählt es die oft vergessenen Geschichten rund um die Herkunft vieler seiner Spitzenstücke.

25.000 Objekte mit deutschem Bezug

Dazu hat der Ausstellungsmacher und Historiker Richard Hölzl über ein Jahr in Archiven geforscht, oft dürre Notizen ausgewertet und weiterverfolgt. Er geht von etwa 25.000 Objekten „mit deutschem Kolonialkontext“ in der Sammlung aus: „Das ist aber nur eine sehr grob geschätzte und unsichere Zahl.“ 120 davon sind in der Ausstellung zu sehen. Vieles aus diesen Beständen hat der erste Sammlungsleiter des Hauses und vormalige Marinearzt Max Buchner eingebracht. Er war unter anderem an militärischen Gewalttaten in Kamerun beteiligt. „Mit der Waffe in der Hand“, so Hölzl, erbeutete er zahlreiche Objekte, die heute im Museum stehen.

Kulturgut aus dem Kanonenboot kam aus den Kolonien in Papua-Neuguinea, in West- und Ostafrika, nach dem brutal niedergeschlagenen Boxeraufstand auch aus China. Das Militär schützte die politischen Ansprüche des deutschen Kaiserreichs und die wirtschaftlichen Interessen europäischer Kautschuk-, Kakao-, oder Tabakhändler, die dort Rohstoffhandel trieben. Deshalb waren auch die Kajüten von Kaufleuten vollgestopft mit eingetauschten oder erpressten Statuen, Masken, Ritual- oder Alltagsgegenständen. Wer sie der Forschung zur Verfügung stellte, konnte mit Verdienstmedaillen wissenschaftlicher Akademien oder von Ministerien rechnen und so gesellschaftliches Ansehen gewinnen. Die seit Jahren heftig geführte Diskussion um die Rückgabe solcher Beutestücke ist deshalb ein wichtiges Thema der Ausstellung.

Koloniale Strafexpedition

In vielen Fällen ist die Herkunft der Objekte unklar, Nachfahren früherer Eigentümer sind nicht mehr zu ermitteln. Im Museum Fünf Kontinente liegt zurzeit nur eine Rückforderung aus Kamerun vor. Es ist der prunkvolle Bugaufsatz eines Bootes, das dem Oberhaupt der Bele-Bele Kum’a Mbape gehörte. Er hatte sich geweigert, die deutsche Oberherrschaft anzuerkennen. Darauf erfolgte eine koloniale „Strafexpedition“ und das sogenannte Tangué war eines der Beutestücke.

Ein solcher Bugaufsatz war ein politisches Herrschaftszeichen, wie viele Objekte, die im Museum zu finden sind. Das macht eine Rückgabe delikat und zu einem verwickelten diplomatischen Akt. Denn wer solche Symbole besitzt, kann Machtansprüche stellen – ein Problem in Ländern mit willkürlich gezogenen Kolonialgrenzen und höchst unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. „Dass es ein Spaltpotenzial durch solche Rückgaben geben kann, ist den Verantwortlichen etwa in Kamerun oder Tansania durchaus bewusst und deshalb sind sie sehr vorsichtig“, erklärt Hölzl. „Es ist aber auch eine politische Chance, weil durch solche Restitutionen wieder ein kultureller Zusammenhalt gewonnen werden kann, gerade wo ein gesellschaftliches Auseinanderbrechen droht.“

Missionar und Sammler

Rituelle und religiös-politisch bedeutsame Stücke kamen nicht zuletzt durch Missionare und Missionarinnen in die Sammlung. Die Ausstellung lenkt den Blick etwa auf den Ordensmann und Ethnologen Meinulf Küsters, der um 1930 sogar im Museum angestellt war. Seine Aufenthalte und seine Missionstätigkeit in Tansania verband er mit einer umfangreichen Sammeltätigkeit. Dass er dabei erhebliche Unterstützung durch zwei einheimische Katholiken erhielt, verschwieg er. Hölzl gibt ihnen Namen und Gesicht und zeigt, mit welchen Widersprüchen die zum Katholizismus übergetretenen und von ihrem neuen Glauben überzeugten Kolumban Litolito Makota und Cassian Homahoma Gama zu ringen hatten. Sie wollten althergebrachte Rituale wegen ihrer sozialen Bedeutung teilweise bewahren und gleichzeitig fromme Katholiken sein. Den Missionsbenediktiner Küsters versorgten sie mit Kultgegenständen und erklärten ihm ihren Gebrauch.

Gleichzeitig versuchten Neubekehrte Küsters und andere Missionare insbesondere von Initiationsriten fernzuhalten, die Europäer als unsittlich abtaten. Ordensmänner sollen Teilnehmende sogar mit dem Stock verprügelt und auseinandergetrieben haben, wenn sie ihnen auf die Schliche kamen. Küsters selbst forderte eine völlige Trennung einheimischer Priesteramtskandidaten von ihren Herkunftsfamilien. Er fürchtete den Rückfall von Neugetauften in die alten Glaubensvorstellungen. Sein mangelndes Gespür für die einheimischen Gesellschaften und ihre Riten trug ihm sogar einen Tadel aus dem Vatikan ein.

Die getrennten Leoparden

Dennoch war Küsters von diesen Kulturen offenbar angezogen, wollte ihre materiellen Zeugnisse für die Forschung erhalten. Die Annahme, dass sie ausschließlich in europäischen Museen mit bester wissenschaftlicher Expertise bewahrt und eingeordnet werden könnten, bezeichnet Ausstellungsmacher Hölzl allerdings als „koloniale Illusion“. Dafür zeigt er auf eine besonders prominente Bronzeskulptur aus dem Königreich Benin, einen Leoparden. Bis 1956 besaß das Museum Fünf Kontinente ein dazugehöriges Gegenstück. Die beiden Meisterwerke waren das weltweit einzige erhaltene Paar. Dann hielt die Museumsleitung eine der Bronzen für eine verzichtbare Doublette, ein doppelt vorhandenes Stück, und gab die Bronze verhältnismäßig billig an einen Münchner Kunsthändler ab. Der verkaufte sie für das Zehnfache an ein amerikanisches Museum. Das einzigartige Ensemble ist damit auseinandergerissen. Vielleicht kommt es eines Tages wieder in Westafrika als Rückgabe zusammen.

Vor solchen Initiativen zur Rückgabe sollten sich Museen nicht fürchten, meint Hölzl: „Restitutionen sind ein Gewinn, weil sie neue Beziehungen und sogar vertiefte Forschung ermöglichen.“ Schließlich hätten die Menschen in den Herkunftsländern dieser Gegenstände häufig unbekanntes Wissen darüber bewahrt. Das koloniale Unrecht, das mit erheblichen Teilen des Bestandes verbunden ist, will sich das Museum Fünf Kontinente jedenfalls auch über die Sonderausstellung hinaus zur Daueraufgabe machen. Denn die meisterhafte Ahnenfigur aus Luzon ist nicht nur ein exotisches Kunstwerk, sondern hat auch eine Geschichte zu erzählen.

Die Ausstellung „Der Kolonialismus in den Dingen“ im Museum Fünf Kontinente in der Münchner Maximilianstraße ist bis zum 18. Mai 2025 zu sehen. Sie ist mit einem umfangreichen Begleitprogramm verbunden.

Mehr Infos unter: museum-fuenf-kontinente.de

Episode vom 2.1.25 Kapitelmarke "Kolonialismus" ab Min. 00:15.